История вакцинации по современным меркам относительно молода, и хотя предания о профилактике инфекционных заболеваний путем прототипов вакцин известны со времен античного Китая, первые официально задокументированные данные об иммунизации датируются началом XVIII века. Что же известно современной медицине об истории прививок, их создателях и дальнейшем развитии вакцинации?

История вакцинации: открытие вакцины от оспы

Что бы ни говорили противники - история неизменна, и история прививок тому подтверждение. Описания эпидемий заразных болезней известны нам с древних времен. Например, в Вавилонском эпосе о Гильгамеше (2000 г. до н. э.) и в нескольких главах Ветхого Завета.

Древнегреческий историк при описании эпидемии чумы в Афинах в 430 г. до н. э. поведал миру о том, что переболевшие и выжившие от чумы люди никогда не заражаются ею повторно.

Другой историк времен римского императора Юстиниана, описывая эпидемию бубонной чумы в Риме, также обращал внимание на невосприимчивость переболевших людей к повторному заражению и называл это явление латинским термином immunitas.

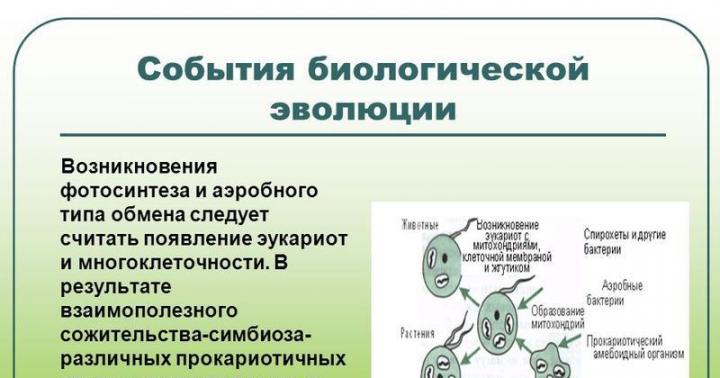

В XI в. Авиценна выдвинул свою теорию приобретенного иммунитета. Позже эту теорию развил итальянский врач Джироламо Фракасторо. Авиценна и Фракасторо полагали, что все болезни вызываются мелкими «семенами». А иммунитет к оспе у взрослых объясняется тем, что, переболев в детстве, организм уже выбросил из себя тот субстрат, на котором могут развиваться «семена оспы».

По преданиям, профилактика заболевания черной оспой существовала еще в античном Китае. Там это делали так: здоровым детям в нос вдували через серебряную трубочку порошок, полученный из истолченных сухих корочек с оспенных язвочек больных оспой людей. Причем мальчикам вдували через левую ноздрю, а девочкам - через правую.

Похожая практика имела место в народной медицине многих стран Азии и Африки. Из истории вакцинации от оспы известно, что с начала XVIII в. практика противооспенных прививок пришла и в Европу. Эту процедуру называли вариоляцией (от лат. variola - оспа). По сохранившимся документам, в Константинополе начали прививать оспу с 1701 г. Прививки не всегда заканчивались добром, в 2-3% случаев от прививок оспы умирали.

Но в случае пришествия дикой эпидемии смертность составляла до 15-20%. Кроме того, выжившие от оспы оставались с некрасивыми щербинами на коже, в том числе и на лице. Поэтому сторонники прививок уговаривали людей решаться на них хотя бы ради красоты лица своих дочерей (как, например, в «Философских тетрадях» Вольтера и в романе «Новая Элоиза» Жан Жака Руссо).

Из Константинополя в Англию идею и материал для прививки оспы привезла леди Мэри Монтегю. Она сделала вариоляцию своим сыну и дочери и убедила привить детей принцессу Уэльскую. Но прежде чем подвергнуть Риску детей из королевской семьи, прививку сделали шести заключенным, пообещав им освобождение, если они хорошо перенесут вариоляцию. Заключенные не заболели, и в 1722 г. принц и принцесса Уэльские привили от оспы двух своих дочерей, чем подали монарший пример жителям Англии.

С 1756 г. практика вариоляции, также добровольная, имела место и в России. Как известно, оспу привила Екатерина Великая.

Таким образом, как функция защищенности организма от заразных болезней иммунитет был известен людям с древности.

Ну, а возбудителей болезней человек получил возможность изучать только с появлением и развитием методов микроскопии.

Кто же создал вакцину против оспы согласно официальным источникам? Историю прививок против оспы в современной иммунологии начинают отслеживать с работ английского врача Эдварда Дженнера, который в 1798 г. опубликовал статью, где описал свои испытания прививок коровьей оспы сначала одному 8-летнему мальчику и затем еще 23 людям. Через 6 недель после прививки Дженнер рискнул привить испытуемым натуральную человеческую оспу - люди не заболели.

Дженнер был врачом, но испытанный им метод придумал не он. Он обратил профессиональное внимание на практику отдельных английских фермеров. В документах осталось имя фермера Бенджамина Джести, который в 1774 г. попробовал вцарапывать вязальной иглой содержимое пустул оспы коров своей жене и ребенку с целью их защиты от заболевания черной оспой.

Дженнер разработал врачебную технику оспопрививания, которую он назвал вакцинацией (vaccina - по-латыни коровья). Этот термин из истории первых прививок от оспы «дожил» до наших дней и давно получил расширенное толкование: вакцинацией называют любую искусственную иммунизацию с целью защиты от болезни.

История вакцинации: Луи Пастер и другие создатели прививок

А что же касательно истории открытия других вакцин, кто создал прививки от таких инфекционных заболеваний, как туберкулез, холера, чума и так далее? В 1870-1890 гг. благодаря развитию методов микроскопии и методов культивирования микроорганизмов Луи Пастер (стафилококк), Роберт Кох (туберкулезная палочка, холерный вибрион) и другие исследователи, врачи (А. Нейссер, Ф. Леффлер, Г. Хансен, Э. Клебс, Т. Эшерих и др.) открыли возбудителей более 35 заразных болезней.

Имена первооткрывателей остались в названиях микробов - нейссерии, палочка Леффлера, клебсиелла, эшерихии и т.д.

Имя Луи Пастера связано с историей вакцинации самым непосредственным образом. Он показал, что заболевания можно экспериментально вызывать путем введения в здоровые организмы определенных микробов. Он вошел в историю как создатель вакцин против куриной холеры, сибирской язвы и бешенства и как автор метода ослабления заразности микробов путем искусственных обработок в лаборатории.

По преданию, Л. Пастер открыл этот метод случайно. Он (или лаборант) забыл пробирку с культурой холерного вибриона в термостате, культура перегрелась. Ее, тем не менее, ввели подопытным курам, но те холерой не заболели.

Побывавших в опыте кур не выкинули из соображений экономии, а через какое-то время вновь использовали в экспериментах по заражению, но уже не испорченной, а свежей культурой холерного вибриона. Однако эти куры опять не заболели. Л. Пастер обратил на это внимание, подтвердил в других экспериментах.

Вместе с Эмилем Роуксом Л. Пастер исследовал различные штаммы одного и того же микроорганизма. Они показали, что разные штаммы проявляют различную патогенность, т.е. вызывают клинические симптомы разной степени тяжести.

В последовавшее столетие медицина энергично внедрила пастеровский принцип изготовления вакцинирующих препаратов путем искусственного ослабления (аттенуации) диких микробов.

Продолжалось изучение механизмов защиты от инфекционных болезней. История создания вакцины была бы неполной без Эмиля фон Беринг и его коллег Ш. Китасато и Е. Вернике.

В 1890 г. они опубликовали работу, в которой показали, что сыворотка крови, т.е. жидкая бесклеточная часть крови от людей, переболевших дифтерией или столбняком, способна инактивировать этот токсин. Феномен назвали антитоксическими свойствами сыворотки и ввели термин «антитоксин».

Антитоксины были отнесены к белкам, и более того - к белкам-глобулинам.

В 1891 г. Пауль Эрлих назвал противомикробные вещества крови термином «антитело» (по-немецки antikorper), так как бактерий в то время называли термином korper - микроскопические тельца.

Дальнейшая история прививок в России и других странах

В 1899 г. JI. Детре (сотрудник И.И. Мечникова) ввел термин «антиген» для обозначения субстанций, в ответ на которые организм животных и человека способен вырабатывать антитела.

В 1908 г. П. Эрлиху вручили Нобелевскую премию за гуморальную теорию иммунитета.

Одновременно с П. Эрлихом в 1908 г. Нобелевскую премию за клеточную теорию иммунитета получил великий русский ученый Илья Ильич Мечников (1845-1916). Современники И.И. Мечникова отзывались об его открытии как о мысли «гиппократовского масштаба». Сначала ученый как зоолог обратил внимание на то, что определенные клетки беспозвоночных морских животных поглощают твердые частицы и бактерий, проникших во внутреннюю среду.

Затем (1884 г.) он увидел аналогию между этим явлением и поглощением белыми клетками крови позвоночных животных микробных телец. Эти процессы наблюдали до И.И. Мечникова и другие микроскописты. Но только И.И. Мечников осознал, что это явление не есть процесс питания данной единичной клетки, а защитный процесс в интересах целого организма.

И.И. Мечников первым рассматривал воспаление как защитное, а не разрушительное явление.

Дальнейшая история прививок в России и других странах развивалась семимильными шагами.

Научный спор между клеточной (И.И. Мечников и его ученики) и гуморальной (П. Эрлих и его сторонники) теориями иммунитета длился более 30 лет и способствовал развитию иммунологии как науки.

Первыми институтами, где работали первые иммунологи, были институты микробиологии (Институт Пастера в Париже, Институт Коха в Берлине и др.). Первым специализированным иммунологическим институтом стал Институт Пауля Эрлиха во Франкфурте.

Следующий нестандартно мыслящий иммунолог - Карл Ландштейнер. В то время как почти все современные ему иммунологи изучали механизмы защиты организма от инфекций, К. Ландштейнер замыслил и осуществил исследования по образованию антител в ответ не на микробные антигены, а на самые разные другие вещества. В 1901 г. он открыл группы крови АВО (антигены эритроцитов и антитела - агглютинины) (в настоящее время это система АВН). Это открытие имеет глобальные последствия для человечества, может быть, даже для его судьбы как вида.

В течение 3-4 десятилетий середины XX в. биохимики узнали, какие есть варианты молекул иммуноглобулинов и какова структура молекул этих белков. Были открыты 5 классов, 9 изотипов иммуноглобулинов. Последним был идентифицирован иммуноглобулин класса Е.

Наконец, в 1962 г. Р. Портер предложил модель структуры молекул иммуноглобулинов. Она оказалась универсальной для иммуноглобулинов всех типов и совершенно верной и по сегодняшний день наших знаний.

Затем была разгадана загадка разнообразия антиген-связывающих центров антител.

Многие ученые-иммунологи были удостоены Нобелевской премии.

С конца 80-х гг. XX в. наступила пора новейшей истории иммунологии. В этой области работают тысячи исследователей и врачей во всем мире, и не в последнюю очередь - в России.

Совершенствуется производство вакцин против различных болезней.

Быстро накапливаются новые факты, которые помогают понять и объяснить обществу, чего нельзя делать, чтобы окончательно не погубить не нами созданную жизнь на нашей планете.

Статья прочитана 10 837 раз(a).

Полезная и интересная информация о прививках. История прививок.

Инфекционные болезни преследовали человека на протяжении всей его истории. Известно множество примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа. Упадок античного мира связан не столько с войнами, сколько с чудовищными эпидемиями чумы, уничтожившими большую часть населения. В XIV веке чума погубила треть населения Европы. Из-за эпидемии натуральной оспы через 15 лет после нашествия Кортеса от тридцатимиллионной империи инков осталось менее 3 миллионов человек.

В 1918-1920 годах пандемия гриппа (так называемой «испанки») унесла жизни около 40 миллионов человек, а число заболевших перевалило за 500 миллионов. Это почти в пять раз больше, чем потери во время Первой мировой войны, где погибли 8 с половиной миллионов человек, а 17 миллионов были ранены.

Наш организм может приобрести устойчивость к инфекционным заболеваниям — иммунитет — двумя путями. Первый — заболеть и выздороветь. При этом организм выработает защитные факторы (антитела), которые в дальнейшем будут оберегать нас от этой инфекции. Этот путь тяжел и опасен, чреват высоким риском опасных осложнений, вплоть до инвалидности и смерти. Например, бактерия, вызывающая столбняк, выделяет в организме больного самый сильный на планете токсин. Этот яд действует на нервную систему человека, вызывая судороги и остановку дыхания-

Каждый четвертый, заболевший столбняком, умирает.

Второй путь — вакцинация. В этом случае в организм вводятся ослабленные микроорганизмы или их отдельные компоненты, которые стимулируют иммунный защитный ответ. При этом человек приобретает факторы защиты от тех заболеваний, от которых привился, не болея самим заболеванием.

В 1996 году мир отметил 200-летие первой вакцинации, произведенной в 1796 году английским врачом Эдвардом Дженнером. Почти 30 лет Дженнер посвятил наблюдению и изучению такого явления: люди, переболев «коровьей оспой», не заражались натуральной оспой человека. Взяв содержимое из образовавшихся везикул-пузырьков на пальцах доильщиц коров, Дженнер ввел его восьмилетнему мальчику и своему сыну (последний факт малоизвестен даже специалистам). Спустя полтора месяца заразил их натуральной оспой. Дети не заболели. Этим историческим моментом датируется начало вакцинации — прививок с помощью вакцины.

Дальнейшее развитие иммунологии и вакцинопрофилактики связано с именем французского ученого Луи Пастера. Он первым доказал, что болезни, которые теперь называют инфекционными, могут возникать только в результате проникновения в организм микробов из внешней среды. Это гениальное открытие легло в основу принципов асептики и антисептики, Дав новый виток развитию хирургии, акушерства и медицины в целом. Благодаря его исследованиям были не только открыты возбудители инфекционных заболеваний, но и найдены эффективные способы борьбы с ними. Пастер открыл, что введение в организм ослабленных или убитых возбудителей болезней способно защитить от реального заболевания. Им были разработаны и стали успешно применяться вакцины против сибирской язвы, куриной холеры, бешенства. Особенно важно отметить, что бешенство — заболевание со 100%-ным смертельным исходом, и единственным способом сохранить человеку жизнь со времен Пастера была и остается экстренная вакцинация.

Луи Пастером была создана мировая научная школа микробиологов, многие из его учеников впоследствии стали крупнейшими учеными. Им принадлежат 8 Нобелевских премий.

Уместно вспомнить, что второй страной, открывшей пастеровскую станцию, была Россия. Когда стало известно, что вакцинация по методу Пастера спасает от бешенства, один из энтузиастов внес в Одесское общество микробиологов тысячу рублей, чтобы на эти деньги был направлен в Париж врач для изучения опыта Пастера. Выбор пал на молодого доктора Н. Ф. Гамалею, который позже — 13 июня 1886 года — сделал в Одессе первые прививки двенадцати укушенным.

В XX веке были разработаны и стали успешно применяться прививки против полиомиелита, гепатита, дифтерии, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гриппа.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ВАКЦИНАЦИИ

|

Первая иммунизация против оспы — Эдвард Дженнер |

|

|

Первая иммунизация против бешенства — Луи Пастер |

|

|

Первая успешная серотерапия дифтерии — Эмиль фон Беринг |

|

|

Первая профилактическая вакцина против дифтерии — Эмиль фон Беринг |

|

|

Первая вакцинация против туберкулеза |

|

|

Первая вакцинация против столбняка |

|

|

Первая вакцинация против гриппа |

|

|

Первая вакцинация против клещевого энцефалита |

|

|

Первые испытания полиомиелитиой инактивированной вакцины |

|

|

Полиомиелитная живая вакцина (пероральная вакцинация) |

|

|

Заявление ВОЗ о полной ликвидации человеческой оспы |

|

|

Первая общедоступная вакцина для профилактики ветряной оспы |

|

|

Первая общедоступная генноинженерная вакцина против гепатита В |

|

|

Первая вакцина для профилактики гепатита А |

|

|

Первая комбинированная ацеллюлярная коклюшная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка |

|

|

Первая вакцина для профилактики гепатитов А и В |

|

|

Первая комбинированная ацеллюлярная коклюшная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита |

|

|

Разработка новой конъюгированной вакцины против менингококковой инфекции С |

|

|

Первая конъюгированная вакцина для профилактики пневмонии |

История развития и становления вакцинологии.

I. Вариоляция .

За много веков до н.э. появились наблюдения за различными формами невосприимчивости к инфекционным заболеваниям. Поэтому создавались попытки искусственного заражения здоровых людей с целью предотвращения заболевания во время эпидемий. Так, например в древнем Китае люди втягивали в нос высушенные и измельченные корочки оспенных больных, а в России в старину существовали народные способы предохранения от оспы с помощью втирания содержимого оспин в надрезы на коже. Таким образом сформировалась эмпирическая вакцинация для профилактики натуральной оспы – вариоляция (от лат. variola – оспа). Ужас перед оспой был огромный, и такой способ предохранения как «вариоляция» вселял хоть какую-то надежду. В отношении оспы эти попытки оказались успешными. Вместе с тем такой метод был небезопасен для здоровья и часто заканчивался возникновением острых форм заболевания и даже гибелью привитых (частота оспы – 1-20 случаев на 1000 привитых).

II. Вакцинация.

Эмпирические достижения Э. Дженнера.

История современной вакцинопрофилактики началась 14 мая 1796 г . В этот день Эдвард Дженнер привил против оспы 8-летнего мальчика. Материал для прививки он взял у молочницы, заразившейся коровьей оспой. Прививка прошла успешно, но надо было еще доказать, что привитый ребенок не заболеет если его заразить натуральной оспой. После мучительных колебаний, 1 июля 1796 г. он заражает ребенка. Мальчик не заболел. Начало оспопрививанию было положено. Эта вакцина явилась счастливой находкой, поскольку вирус коровьей оспы обладает идентичными антигенными свойствами с вирусом натуральной оспы человека, но маловирулентен. Таким образом, Э. Дженнер впервые предложил метод вакцинации – использование возбудителя с невысокой степенью патогенности (вирус коровьей оспы) для создания устойчивости к заражению возбудителем с высокой степенью патогенности (вирус натуральной оспы). Однако все это делалось без какого-либо представления о действующем начале и лишь в результате уникальных эмпирических находок.

Л. Пастер – основоположник современной иммунопрофилактики.

Открытия Луи Пастера заложили основы современной иммунопрофилактики . Л. Пастер вводит термин «вакцина» (от лат. vaccina – коровья). Заслугой Л. Пастера была разработка принципов получения вакцинных штаммов – аттенуации (ослабление патогенных свойств микробов под влиянием различных факторов). Неожиданный случай помог Луи Пастеру сделать решительный шаг в области вакцинологии. Применяя культуру возбудителя куриной холеры, оставленную на длительный срок в термостате без пересева, Л. Пастер обнаружил, что она утратила патогенные свойства и вызывала у кур не заболевание, а стойкий иммунитет. Л. Пастером создал вакцины против сибирской язвы и бешенства.

В 1882 г. Р. Кох обнаружил возбудителей туберкулеза, а в 1914 г. А. Кальметт и Ж. Герен впервые получили живую вакцину против туберкулеза из ослабленных возбудителей.

В 1923 г. Гастон Рамон разработал метод получения анатоксинов с помощью обезвреживания токсинов формалином.

Заслуги отечественных ученых в развитии вакцинопрофилактики.

Первую отечественную вакцину создал в 1880 г. Л.С. Ценковский. Это была вакцина против сибирской язвы, которая использовалась вплоть до 1942 г.

В 1920 г. под руководством Н.Ф. Гамалеи в России была усовершенствована антирабическая вакцина.

Последующие поколения отечественных ученых создали эффективные вакцины:

§ вакцины против полиомиелита – М.П. Чумаков и А.А. Смородинцев (академиком А.А. Смородинцевым в Институте им. Л. Пастера в Санкт-Петербурге была основана собственная научная школа по получению живых вирусных вакцин, созданы эффективные вакцины против кори и паротита, в результате чего началась массовая профилактика этих инфекций в СССР);

§ вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка – Н.Н. Гинзбург и др.

III. Современный этап.

§ Использование достижений медицины, биологии, физики, химии, генетики для создания профилактических препаратов нового поколения .

§ Ликвидация натуральной оспы, резкое снижение частоты особо опасных инфекций.

§ Значительное снижение заболеваемости дифтерией, корью и другими детскими инфекциями.

Вакцины (определение Л.Пастера) – это все прививочные препараты, получаемые из микроорганизмов, их антигенов и токсинов, которые применяются для активной иммунизации людей и животных с профилактическими и лечебными целями.

Вакцины – это препараты, обеспечивающие развитие искусственного активного иммунитета, который создает невосприимчивость к возбудителю.

Вакцины относятся к сложным иммунобиологическим препаратам. В их состав, кроме активного начала – антигена, входят его стабилизаторы, вещества активирующие действие антигена – адъюванты, а также консерванты.

В качестве действующего начала в вакцинах используют:

§ живые ослабленные бактерии и вирусы;

§ инактивированные тем или иным способом цельные микробы;

§ отдельные антигенные компоненты бактерий и вирусов, так называемые протективные (защитные) антигены;

§ вторичные, продуцируемые микробной клеткой метаболиты, играющие патогенетическую роль в инфекционном процессе и иммунитете, например, токсины и их обезвреженные дериваты-анатоксины;

§ полученные генно-инженерным способом или химическим синтезом молекулярные антигены – аналоги природных антигенов бактерий и вирусов.

Известно, что при высокой степени очистки антигена его иммуногенная активность уменьшается, что привело к необходимости применения адъювантов.

Адъювант (от лат. adjuvans – помогать) – вещество, неспецифически усиливающее иммунный ответ на антигены.

В качестве адъювантов могут использоваться минеральные вещества (гидрат окиси алюминия, фосфат алюминия, алюминиево-калиевые квасцы и т.д.), растительные (сапонины), микробные (липополисахаридобелковые комплексы, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы), синтетические вещества, искусственные адъювантные системы (липосомы, микрокапсулы).

Механизм действия адъювантов:

§ создание «депо» антигена в организме;

§ стимуляция фагоцитоза;

§ активация системы комплемента;

§ стимуляция образования цитокинов и др.

Таким образом, адъюванты в зависимости от своих свойств стимулируют гуморальный или клеточный иммунитет или одновременно оба вида иммунитета.

Производство вакцин.

Вакцины производят на специализированных предприятиях Министерства здравоохранения, на биофабриках («Иммуноген», «Биопрепарат» и др.), на базе институтов РАМН РФ и других ведомств.

Штаммы микроорганизмов, специально отобранные для изготовления вакцин, называются вакцинными .

Этапы изготовления вакцин:

1. Культивирование микроорганизмов на жидких (реже на плотных) средах при оптимальных температурных и других условиях (при изготовлении риккетсиозных и вирусных вакцин культивирование производят в куриных эмбрионах или культуре клеток).

2. Выделение, концентрирование и очистка целевого продукта с помощью различных методов.

3. Приготовление, стандартизация и контроль готового продукта.

Большинство вакцин выпускают в форме лиофилизированных препаратов, т.е. высушенных из замороженного состояния в глубоком вакууме. Это обеспечивает их длительное хранение.

Вакцинопрофилактика - это не только важный и ответственный раздел работы практикующего врача, но и непрерывно развивающееся направление медицинской науки, требующее пополнения фундаментальных знаний новыми достижениями в области вакцинологии. В повседневной работе врачи часто сталкиваются с различными, в том числе недостаточно известными аспектами иммунопрофилактики.

В настоящее время ни среди медицинских работников, ни среди пациентов и их родственников не возникает сомнений в целесообразности вакцинопрофилактики. Поэтому массовый охват населения прививками, особенно среди детей, увеличился, что привело к снижению заболеваемости коклюшем, дифтерией, эпидемическим паротитом, вирусным гепатитом В, вплоть до практической ликвидации полиомиелита, кори и др. Этому способствовала разъяснительная работа, разработка новых вакцин для профилактики многочисленных вирусных и бактериальных заболеваний, улучшение существующих вакцин, создание комбинированных вакцин и способов введения, получены новые вакцинные векторы для стимулирования более сильного иммунного ответа.

В то же время в мире миллионы детей ежегодно погибают от инфекционных заболеваний. По-этому нельзя снижать темпы и качество профилактики и укрепления здоровья населения. Самым надежным и эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний остается вакцино - профилактика. Об этом свидетельствуют ситуации стакназыва «возвращающимися» инфекциями. В начале 90-х годов прошлого столетия на территории России возникла эпидемия дифтерии, которая до этого времени встречалась крайне редко. В результате кампании против прививок, развернутой специалистами, далекими от медицины, дифтерией заболели более 100 тыс. человек, более 5 тыс., из них умерли. Показателен и пример со вспышкой полиомиелита в Чеченской республике в 1995 г. При недостаточном охвате детей прививками против полиомиелита заболело 144 ребенка, преимущественно до 3 лет в основном сельских жителей. Во время вспышки, которая продолжалась с мая по октябрь, 6 детей умерли. Только массовая вакцинация против дифтерии и полиомиелита позволила остановить эти вспышки. Таким образом, активная иммунизация, радикально воздействующая на эпидемический процесс, является первейшим и решающим способом борьбы со многими инфекциями.

Исторические этапы развития вакцинопрофилактики

Проблема заболеваемости и возможного предупреждения инфекционных болезней волновала человечество с древнейших времен. Люди заметили, что если человек переболевал легкой формой оспы, то повторно не заболевал. Такую оспу называли «хорошая оспа». Еще в IX веке Разес (Эль Раза) проводил прививки против оспы путем перенесения оспенных пустул от больных людей здоровым. Этот прием назвали вариоляцией (от лат. variola - оспа).

В России в 1768 году, во время эпидемии «черной оспы» в Европе, доктор И.Г. Ениш успешно провел вариоляцию 40 подросткам в училище Академии художеств и в Смольном институте. Но должного понимания и отклика, несмотря на страшную угрозу, среди населения этот факт не произвел. Тогда Екатерина II решила собственным примером охранить подданных от страшного бедствия. Она привила себя и своего сына, будущего императора Павла I. Ее примеру последовали придворные, а затем и «весь Петербург». Естественно, данный метод предотвращения натуральной оспы несовершенен, на процесс вариоляции влияло много случайностей: не контролировалось количество инфекционного начала, не известна вирулентность и инвазивность возбудителя и другие факторы патогенности. Нередки были негативные результаты (развитие болезней, осложнений и летальных исходов). Это вызывало сопротивление населения профилактике подобным способом. Поэтому медицинские работники вынуждены были искать другие методы предупреждения натуральной оспы.

Благодаря осмыслению многолетнего народного опыта и анализу результатов собственных наблюдений англичанин Эдуард Дженнер выдвинул новую идею профилактики натуральной оспы путем прививки человеку не опасной для жизни коровьей оспы. Утвердившись в правоте своей идеи, 14 мая 1796 он публично года провел прививку коровьей оспы восьмилетнему Джемсу Фиппсу. После введения в надрезы на руке лимфы от доильщицы, перенесшей коровью оспу, мальчик заболел, а через несколько дней - поправился. Это был первый этап плана доктора. Для доказательства своей идеи ему предстояло сделать рискованнейший им шаг - заразить ребенка человеческой натуральной оспой. Под угрозой находилась не только жизнь мальчика, но, в случае неудачи, авторитет и жизнь самого врача. Экспериментатор не спал ночами, а когда на руке ребенка в месте прививки появилась зловещая краснота, он не отходил от него ни на час. Но воспаление не увеличивалось и заболевание не развилось. Мальчик остался жив, и это была победа! Впервые было экспериментально доказано, что человек, иммунизированный коровьей оспой, не заболел при заражении натуральной. Это был прорыв в предупреждении страшного заболевания. В 1806 году в день десятилетия со дня проведения первой прививки против натуральной оспы президент США Томас Джефферсон писал в приветственной телеграмме: «Благодаря Вашему открытию в будущем народы только по преданиям старины глубокой будут знать о существовании в прошлом омерзительной болезни - оспы». И эти слова были пророческими, наше поколение не знает страшной болезни натуральной оспы, уносившей в прошлом тысячи жизней. В 1858 году благодарные соотечественники воздвигли в Лондоне памятник Эдуарду Дженнеру, отметив его величайшие заслуги перед человечеством.

Л.Пастер назвал метод, разработанный Дженнером, вакцинацией. От латинского “vасса” - «корова» произошло и название «вакцина». Пастер писал: “Я придал слову «вакцинация» более широкий смысл в надежде, что наука сохранит это название в знак уважения к заслугам и огромным благодеяниям, которые оказал человечеству один из самых великих людей Англии –Дженнер”.

В 1857 году Пастер доказал, что инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Затем развил эмпирические идеи Дженнера и заложил научные основы иммунопрофилактики. Он понял, что данный принцип можно использовать и в борьбе с другими инфекционными болезнями. Нужно только найти способ ослабления вирулентности возбудителей, что послужило основой учения об «аттенуации» микробов. После напряженной и длительной работы он добился успеха. Ученый заметил, что культуры бактерий, выдержанные в течение 10 и более дней при температуре +42 - 43’С, изменяли свою природу и становились не опасными для животных.

В 1880 году Пастер получил вакцину против бешенства, а в 1881 году - против сибирской язвы. Так стали реализовываться мечты людей о защите от инфекционных болезней. Идеи Пастера об ослаблении микробов привели к созданию в разных странах новых живых вакцин против различных заразных болезней.

Больших успехов в этой области добились и отечественные ученые, получившие живые вакцины против чумы (Н.Н.Жук в-Вережников, М.П.Покровская и др.), бруцеллеза (П.Ф.Здродовский, П.А.Ворошилова, Х.С.Котлярова и др.), кори, эпидемического паротита (А.А.Смородинцев, В.М.Жданов, П.Г.Сергиев и др.), (А.А.Смородинцев, В.М.Жданов, М.И.Соколов, В.Д.Соколов и др.) и против других заболеваний.

Инфекционные болезни преследовали человечество на протяжении всей его истории. Унося огромное число жизней, они вершили судьбы людей и государств. Распространяясь с огромной скоростью, они решали исходы баталий и исторических событий. Так, первая из описанных в летописях эпидемия чумы уничтожила большую часть населения Древней Греции и Рима. Оспа, завезенная в Америку в 1521 году на одном из испанских кораблей, унесла жизни более 3,5 млн индейцев. В результате пандемии «испанки» в годах умерло более 40 млн человек, что в 5 раз превысило потери в ходе Первой мировой войны.

В поисках защиты от инфекционных заболеваний люди испробовали многое – от заклинаний и заговоров до дезинфекционных средств и карантинных мер. Однако только с появлением вакцин началась новая эра борьбы с инфекциями.

Еще в древности люди заметили, что человеку, однажды перенесшему оспу, повторный контакт с заболеванием не страшен. В XI веке китайские медики вкладывали оспенные струпья в ноздри. В начале XVIII века защита от оспы проводилась путем втирания жидкости из кожных пузырьков. Среди тех, кто решился на такой метод защиты от оспы, были Екатерина II и ее сын Павел, французский король Людовик XV. В XVIII веке Эдвард Дженнер был первым врачом, который проводил вакцинацию людей коровьей оспой, чтобы защитить их от натуральной. В 1885 года Луи Пастер впервые в истории выполнил прививку против бешенства покусанному бешеной собакой мальчику. Вместо неминуемой гибели этот ребенок остался жив.

В 1892 году эпидемия холеры охватила Россию и Европу. В России за год от холеры погибало 300 тыс.человек. Российскому медику, работавшему в Пастеровском институте в Париже, удалось изготовить препарат, введение которого надежно защищало от заболевания. Хавкин опробовал вакцину на себе и на добровольцах. При проведении массовой вакцинации заболеваемость и смертность от холеры среди привитых сократились в десятки раз. создал также вакцину против чумы, которая успешно применялась в период эпидемий.

Вакцина против туберкулеза была создана французскими учеными в 1919 году. Массовая вакцинация новорожденных детей против туберкулеза была начата во Франции только в 1924 году, а в СССР такая иммунизация введена только с 1925 года. Проведение вакцинации позволило значительно снизить заболеваемость туберкулезом среди детей.

Одновременно в это время создавалась вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша. В 1923 году начата вакцинация против дифтерии, в 1926 году – против коклюша, в 1927 году против столбняка.

Необходимость создания защиты от кори была обусловлена тем, что эта инфекция до 60-х годов прошлого столетия была одной из наиболее распространенных. При отсутствии вакцинации корью болело практически все детское население в возрасте до 3-х лет, их них ежегодно погибало более 2,5 млн. детей. На протяжении жизни почти каждый человек болел корью. Первая вакцина была создана в США в 1963 году, в Советском Союзе она появилась в 1968 г. С тех пор заболеваемость сократилась в две тысячи раз.

Сегодня в медицинской практике используется более 100 различных вакцин, защищающих человека от сорока с лишним инфекций. Вакцинация, спасшая человечество от эпидемий оспы, чумы, дифтерии сегодня по праву признана самым эффективным способом борьбы с инфекцией. Массовая иммунизация не только устранила многие опасные эпидемии, но и снизила смертность и инвалидизацию людей. Если не проводить вакцинацию, то инфекции начнутся снова, и люди будут от них умирать. При отсутствии вакцинации против кори, дифтерии, столбняка, туберкулеза, полиомиелита из 90 млн. ежегодно рождающихся детей до 5 млн. погибало от вакцинорегулируемых инфекций и еще столько же становилось инвалидами (т. е. более 10 % детей). От столбняка новорожденных погибало более 1 млн. детей ежегодно, а от коклюша: 0,5-1 млн. детей. Среди детей в возрасте до 5 лет от дифтерии и туберкулеза ежегодно погибало до 60 и 30 тысяч детей соответственно.

После введения плановой вакцинации в ряде стран в течение многих лет отсутствуют случаи заболевания дифтерией, полиомиелит ликвидирован во всем западном полушарии, в Европе, заболеваемость корью носит спорадический характер.

Показательно: Эпидемия паралитического полиомиелита в Чечне началась в конце мая 1995 г. и закончилась в ноябре того же года. Нормализация ситуации связана с массовым применением вакцины на территории республики в 1995 г. Вспышке полиомиелита в Чечне предшествовало полное прекращение вакцинопрофилактики, продолжавшееся 3 года. Это свидетельствует о том, что нарушение плановой иммунизации в течение нескольких лет ведет к развитию эпидемий.

В развивающихся странах, где не хватает средств для проведения массовой вакцинации против столбнячной инфекции очень высокая смертность. Ежегодно в мире от столбняка умирают, не дожив до года, 128000 детей. Погибают от нее 30000 матерей в течение недели после родов. Столбняк уносит 95 человек из 100 заболевших. В России, к счастью, такой проблемы не существует, так как обязательно прививаются дети до года и взрослые.

В последнее время появилась масса кампаний направленных на принижение роли профилактических прививок против инфекционных заболеваний. Нельзя не отметить отрицательную роль средств массовой информации в раскручивании антипрививочной программы, а также участие в ней зачастую некомпетентных в данном вопросе лиц. Извращая факты, распространители этой пропаганды внушают населению, что вред от прививок многократно превышает их пользу. Но реальность подтверждает обратное.

К сожалению, стали появляться случаи отказов родителей от всех прививок своим детям. Эти родители не понимают, какой опасности они подвергают своих детей, которые оказываются полностью беззащитными перед инфекциями. Хороший иммунитет, используемые витамины не смогут помочь таким детям при реальной встрече с возбудителем серьезного заболевания. В данных ситуациях родители полностью несут ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка.

Заявление о том, что «не существует никаких доказательств того, что именно прививки помогли человечеству победить в борьбе с некоторыми опасными инфекционными болезнями», не соответствует действительности. Глобальные исследования в различных странах мира очевидно подтверждают, что внедрение вакцинопрофилактики привело к резкому снижению или полной ликвидации многих заболеваний.

Главный специалист – эксперт отдела

санитарного надзора и эпидемиологической безопасности